|

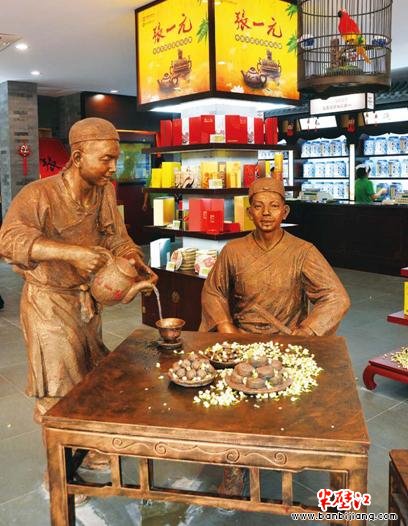

国际化大都市意味着国际化的生活节奏,作为中国最发达的城市,北京的生活节奏越来越快。但是,这种快节奏的生活与传统老北京人的生活无关。老北京人有着一种超脱世俗的淡定,他们非常热爱自己的生活,无论这种生活是否富足。他们并不羡慕身边的人,即使身边的人再有钱,权力再大,也与他们无关。 老北京人只喜欢自己慢节奏的生活,将每一天的时光像老酒一般慢慢品尝。 泡在茶馆中的老北京人老舍的名作《茶馆》是很多人对北京的第一印象。新中国成立后,老舍先生一直想写一部反映北京五十年间新旧社会变迁的戏剧作品。古都北京、五十年的变化、新旧时代交替……这基本是一件不可能的事,但老舍最终完成了这部不朽的作品,因为他找到了一个足以容纳北京沧桑而又最普通的场所,《茶馆》诞生了。其实,老舍先生的《茶馆》并没有完成,直到今天,《茶馆》依然在北京这座有着一百多家星巴克的城市上演着。 清晨离去,北京开始变得繁忙起来,茶馆的伙计们也开始打扫整理,准备迎接客人。与文人雅士清心寡欲的茶道不同,老北京的茶馆蕴含着的是一种市民气息很浓的茶文化,常常是喧哗且热闹的。北京人怕冷清,爱交流,尤喜扎堆儿侃大山……茶馆便恰好提供了这样一块谈天说地的社交场所。到茶馆喝茶的人可谓三教九流,荟萃了老北京各阶层人物,上至达官贵人、富商士绅,下至车夫脚役、工匠苦力。不少茶客甚至把茶馆当成了除家之外最重要的活动场所,每日都会来签到。通常每个茶馆都有一些熟客,每天到达的时间以及坐哪个位置都是固定的,几乎长年不变。 无论是封建时期,还是今天,北京都是一座人口众多的城市,不同的人需要不同的茶馆,于是北京茶馆就有了不同的种类。老北京的茶馆种类很多,不同的茶客前往不同的茶馆是约定俗成的规矩。北京茶馆分为四大类,清茶馆、书茶馆、野茶馆和酒茶馆,现在只剩下了清茶馆。清茶馆只卖茶,从消费上说,价格低廉,适合普通大众。在装潢布置上更显得简洁,一般的清茶馆除严寒的冬季外,其余的季节均在门外或院内搭一个大凉棚。棚内接散客,茶室前厅坐常客,后院雅座接待贵宾。清茶馆每天因时间不同接待的茶客也不同,早上多为悠闲的老人。中午以后,小商小贩、普通市民渐渐多起来,聚在一起谈生意扯行情,或是闲聊,又是另一番景象。 今天,虽然众多南方的高档茶馆开遍北京,但老北京人还是习惯前往北京茶馆,只为了那股自在劲。装修并不奢华的北京茶馆,一壶花茶,两个老北京茶客断断续续地谈着上百万的生意,或许是真的,或许只是在侃大山。 戏院中的爱恨情仇京剧是北京特有的戏剧种类,是中国影响最大的戏曲剧种,也是北京发给世界的一张名片。其实,京剧这叫法本身就不科学。北京是六朝古都,全国的艺人都渴望来到北京的舞台上献艺。在各种地方戏剧进京的过程中,京剧吸取了各种地方剧的优点,并根据北京城市特色形成了新的剧种。 有趣的是,作为京剧的诞生地,北京在数百年间却被朝廷明令禁止老百姓听戏,甚至一度禁止旗人欣赏、学唱、留恋其间。几乎每个皇帝都会制定禁止听戏的条文,如康熙十年、乾隆二十七年、乾隆三十九年、嘉庆四年、咸丰二年等,就多次发布敕令或严词警告,一再强调“京师内城永行禁止开设戏馆”,“前门外戏园……八旗当差人等前往游宴者……一经拿获官员查处,兵丁责革。”“嗣后无论城内外戏园,概不许旗人潜往游戏。”但是,当时无论皇宫大内,还是朝廷、王府等并不禁戏。非但不禁,甚至宫中府中设有许多戏楼戏台,民间艺人也曾进宫献艺且屡受奖赏。在民间,老百姓们才不管谁当皇帝,只要还有京剧听,吃得次点儿,穿得差些也无所谓了。 其实,无论是皇宫贵族,还是北京老百姓,在封建时期都是无法自由表达自己情感的群体。京剧作为最具张力、最有情感表达力的一种戏剧,自然受到了皇帝与老百姓的喜爱,但为了维持封建社会的秩序,又必须从文化上约束人们的情感,所以就有了这种越禁越兴旺的文化现象。 在今天,中国很多地方戏剧因为时代的变化,传统戏剧艺术不可避免的衰落,曾经风光一时的艺人现在也需要为了柴米油盐而担忧。根本原因是因为听戏的人少了。但是,在北京,那些京剧名角依然住着大房子,开着豪车。除了那些上年纪的老北京人爱听京剧外,年轻人去听京剧也不是什么奇怪的事。甚至,一些有名气的剧院依然是一票难求,只因为京剧是老北京人穿越时空的“爱恨情仇”。 澡堂,赤裸的北京温情老北京的澡堂历史悠久,和现在开遍全国的洗浴中心完全是两回事。北京澡堂子最早可追溯到元朝寺院开办的“香水行”。 到了明朝永乐年间,北京开始出现正式的洗浴业。清代,澡堂子的地盘已扩展到了西直门、朝阳门一带。辛亥革命之后,澡堂兴盛发展起来。 过去,北京市内各主要繁华街道都设有规模不等的澡堂。最高档的是头等官堂,专为那些大官、富商们服务。在这里除了洗澡,还可以睡觉、吃点心、喝茶、打麻将;比官堂次之的就是盆塘,为单间雅座,客人多是小职员、教师、妇女孩子等。单间内设两个搪瓷浴盆,外设躺椅、茶具,设施也很齐全;最低级别叫做散座,也叫池塘,光顾的多是卖大力的劳动者。他们到澡堂来,就是为了干净。 无论是哪个阶级的澡堂,只要将整个身子泡在热乎乎的池水中,疲惫顿时消失,都澡堂的社交比其他社交场所更纯洁,因为每个来此的人,他的地位、金钱、权力……都将失去意义。澡友中的人员也是三教九流,国家退休干部、摆摊的、蹬三轮车的,来到澡堂大家赤条条相向,没有了等级之分,澡堂成为了北京人交流感情寻找共鸣的稀有场所。 一样舒服。等泡够了,浑身都发软时再请师傅搓个澡那就更完美了。在老北京人观念中,泡澡与搓澡是不可分割的。搓澡看似一件最普通的工作,但在老北京澡堂中也很多讲究。 老北京澡堂子搓澡的分南派和北派,南派搓澡的手法细腻,讲究手轻力匀,而且搓完澡还可以按摩头部,一不小心就舒服地睡着了。 北派的搓澡讲究手把稳、劲头匀,功夫都在手劲儿上。虽然北派手法力道大,但搓完身上不会青一块紫一块,而是浑身通红。皮肤隐隐有些痛感,但喜爱的正是那种感觉。等搓澡师傅搓完澡,去淋浴冲一冲,围上大浴巾,躺在卡座上沏壶茶,舒坦地睡上一觉,一天十几个小时都打发了。 今天,家家户户都有淋浴设施了,澡堂在北京已经变得越来越少。但是,依然有很多老北京人即使家里有淋浴设施,依然喜欢前往澡堂泡澡。老北京澡堂早已不是单纯的洗浴场所,而是一个社交场所。其实,在功用上澡堂与茶馆一样,是民间不可缺少的减压场所。 |

京公网安备11010202007521号

京公网安备11010202007521号