|

提起面人儿,人们并不陌生,过去逢年过节,庙会上常有一些手艺人摆摊捏面人儿,他们用五颜六色的面泥捏成鸡、鸭、牛、马等简单的动物造型,然后插在竹签上做玩具。不过北京面人儿可不单只是这些,更有微型核桃面人儿。在半个核桃里放二三十人,而且个个五官都很鲜明,细腻传神,这讲究的便是以小占先机。 老北京人玩什么都能玩出彩来,就连捏面人儿也能玩出不一样的门道。说到微型核桃面人儿,就不能不提“面人彭”——彭小平。彭小平是北京面人儿非物质文化遗产传承人,也是历届庙会最受欢迎的面人儿大师,独创了最小的核桃面人儿——蚂蚁塑。来到彭小平的工作室时,他正准备教徒弟制作小企鹅,让我有幸欣赏到了北京面人儿的全套制作过程。彭小平一边教,一边跟我说,别看小企鹅做起来简单,但蕴藏着几乎所有制作面人儿的基本技法。每次传授面人儿制作技艺,第一堂课都是做小企鹅。 在教导20 分钟后,几乎每个人都能做得出来,而且都会非常喜欢。正说话间,普普通通的面团在彭小平的手上,经过他曼妙的手法,一转眼就幻化成一只栩栩如生的小企鹅。 温文尔雅的彭小平不同于我所采访过的大多数艺人,他在面人儿技艺的学习发展中并没有名师的指引,当初只是单纯地因为喜欢才步入了这一行。小时候虽然淘气得没边儿,但只要一沾到橡皮泥,就能坐在那儿玩一整天都不动。这一玩,就是一辈子,一生的事业都花费在这上面了。天赋与热爱让当时年纪轻轻的彭小平在北京面人儿圈里打响了名头,从此便走上了面人儿大师之路。 做加法的艺术午后的阳光洒在彭小平的工作台上,那些色彩艳丽的面人儿仿佛通过阳光连接着历史与现代。彭小平拿着面人儿说:“别看北京面人儿就是一个小玩意儿,但它的历史几乎和北京城一样久远。”面人儿也称面塑或江米人,是在传统泥塑工艺的基础上形成和发展起来的民间工艺美术。面人儿起源的具体年代已不可考,但从新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的面制人俑和小猪来推断,距今至少已有一千三百四十多年了。南宋孟元老《东京梦华录》中对捏面人儿也有相关的记载:“寒食前一日谓之炊熟,用面造枣馉,飞燕,柳条串之,插于门楣,谓之子推燕……以油面糖蜜造如笑靥儿,谓之果实花样”。那时捏面人儿已经成为民间节令很流行的习俗,而且面人儿都是可以吃的。到了明清时期,算是面人儿发展的鼎盛时期,而捏面人儿也已经成为一种重要的谋生手段,很受欢迎。一些手艺精湛的捏面人的出现,也让面塑具备了更高的艺术价值。 彭小平说北京面人儿是彻头彻尾的民间艺术品,它来源于民间,原是人们农闲时的谋生手段,从最初的街头叫卖发展过来,再通过简单技法的传播而逐步形成的。在过去,面人儿的形象多是传统戏曲、四大名著、民间传说、神话故事中的人物以及十二生肖和其他动物。比如刘备、关羽、张飞、福禄寿、八仙、嫦娥、哪吒、唐僧师徒、水浒英雄等。作为民间工艺品,面人儿有着极强的历史价值,在历史长河中就像一块海绵一般吸附着各个时代最真实的民间文化。面人儿从不守旧,或者说不像其他工艺品一般遵循着百年不变的艺术造型。随着时代的发展,面人儿的形象也开始与时俱进了,比如说蜡笔小新、奥特曼、福娃、喜羊羊、灰太狼等等都是现代最受欢迎的面人儿作品题材。 作为面人儿工艺大师,彭小平说面人儿并不是高不可攀的,也并不难学,只要用心谁都可以做出面人儿。面人儿的原材料虽然并不值钱,但经过艺术加工后就能产生价值。面人儿先以面粉、糯米粉为主要原料,再加上色彩、石蜡、蜂蜜等成分,经过防裂防霉处理,制成柔软的各色面团。和玉雕、石雕不一样,面人儿是比较特殊的造型艺术,采用的是加法塑造。先做个鼻子贴上去,再做个眉毛贴上去,紧接着四肢、服饰,这些都是一样一样挨个贴上去的。 细说起来,做一个面人儿得上百道工序。从面团的制作到颜色的调配再到人物形象的刻画、服装服饰的搭配,每一步都非常繁琐。彭小平拿着一个面人儿作品介绍说:面人儿制作讲究“一印、二捏、三镶、四滚”,需要对细节做到充分拿捏,反复勾勒。从人物的眉毛、眼睛、头饰发髻到衣服褶皱的颜色,再到手上物品的图案,场景中的雕梁画栋,无一处不是活灵活现、细致入微的。不过,这么复杂的工序,要使用的工具却非常简单。只要一个有机玻璃的拨子,一把小剪刀再加上几根竹签和一罐白蜡就足够了。拨子的用法是挑、压、挤、拨,比如裙摆和袖褶,白蜡则是为了防止手指出汗而把面粘起来。 虽然面人儿材料与工艺较为简单,但如今北京面人儿的精品却已不多见,很多作品都被称为“绝版”。所谓绝版,就是当下很多人都已没有精力再去把面人儿做得这么精致了。现如今的社会很浮躁与急功近利,很少能有人静下心来去认真体会这门艺术,才造成了现在面塑行业这种从业的人数与产出的精品不成正比的局面。 创作而不是复制提到彭小平最得意的作品,彭小平毫不犹豫地说是微型核桃面人儿。微型核桃面人儿是北京一绝,细腻传神,非常精致,讲究的是以小占先机。就拿《瑶池赴会》这个作品来说,半个核桃里放了二十二人。别看每个人的头只有绿豆大小,但这绿豆大的头上面,眉毛是眉毛,眼睛是眼睛,小小的面人儿鲜活欲出。这是因为在制作面人儿时吸取了西洋雕塑的技法,所以这些微型面人儿五官都清晰鲜明,各具特色。这还不是最小的,彭小平还有在半个核桃壳内捏了30 个面人儿的,小的就像是蚂蚁,因此被称为“蚂蚁塑”。 彭小平说“蚂蚁塑”就是他的“脸”。 因为面人儿不是工厂化的生产方式制作,而是靠艺人的双手一点一滴捏出来的。所以,每个面人儿艺人都有着自己独特的风格。随着时代的发展,面人儿逐渐成为了旅游纪念品后,虽然销售市场在表面上扩大了,但面人儿的创新反而因此减弱了。一些初学面人儿的艺人认为复制与创新作品都是同样的价格,那么还不如怎么简单怎么来,于是面人儿市场上就出现了大量的“复制品”。与此同时,北京面人儿被国家列入了非物质文化遗产保护项目来进行拯救。这原本是好事,但人们却认为面人儿既然是古老的传统工艺就应该是“传统题材”,现代题材的面人儿被视为了“山寨品”。 彭小平感慨地说自己做了一辈子面人儿,他发现要将面人儿工艺长足发展还需要很多很多方面的努力,发展面人儿工艺不仅仅是一笔经费或是一些扶持政策那么简单。在他看来,面人儿工艺不应只一味地依赖国家的保护,而应该与时俱进、谋求发展,更重要的是让真正喜爱面人儿的人能成为真正的面人儿艺人。 说到自己现在的面人儿事业,彭小平说自己从小就喜爱面人儿,把制作面人儿当做自己的乐趣,心情好时和心情不好时都会喜欢一个人做面人儿。也正是因为喜爱,所以彭小平才从不复制别人的面人儿,只专心做他自己的。他始终认为,发展才是文化的路,创新才是非物质文化遗产的根。无论是面人儿还是其他的传统工艺,都来自于源源不断的创新。这种对于艺术严格要求的作风逐渐让彭小平的工作室慢慢地壮大起来,从而使他成为了全国将面人儿形成规模化推广的第一人。现在市场上出售的面人儿80%以上都是在彭小平的工作室里进货。 此外,知识产权和商标注册对于老工艺和非物质文化遗产也非常的重要。一种技艺或者文化想要传承下去,没有必要的法律保护措施无异于痴人说梦。如果想让自己的技艺能够完美地和商业结合,首先就要提高对自己作品的保护意识。改革开放初期,颇有品牌保护意识的彭小平就取得了自己第一个面人儿的注册商标。 采访后记如今,一手缔造了“面人儿帝国”的彭小平已经不再满足于单一的商业模式,而在寻求多方面的发展,像旅游商品、IT、工艺品都有他的专利。出乎意料的是,有了自己事业的彭小平并没有让自己的孩子子承父业,而是让孩子根据自己的兴趣爱好去学习了动漫设计。他认为传承应是有计划、有远见的。他期望孩子学成之后能够拍一部全是面人儿人物的动漫作品,让北京面人儿走向世界,这才是一代赶超一代。

|

京公网安备11010202007521号

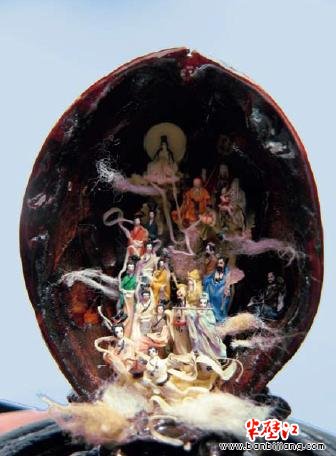

京公网安备11010202007521号